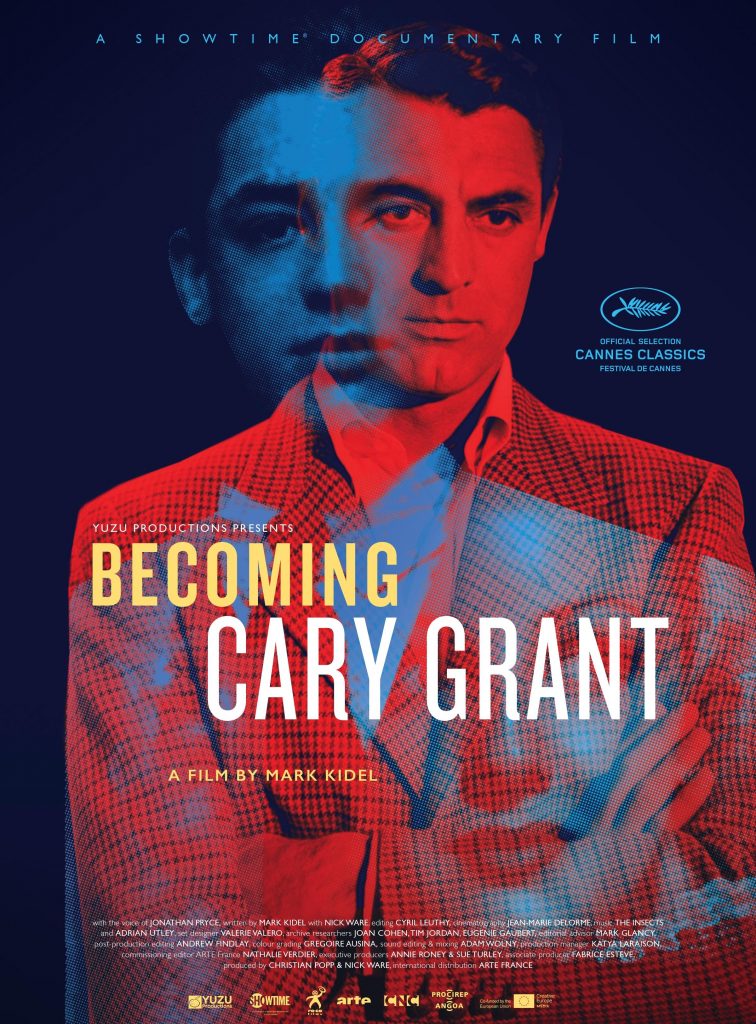

La voce al telefono di un anziano Cary Grant intervistato che scherza con il giornalista, sereno: “Sono steso sul mio lettone king size, la tv davanti e lo sguardo che dalla finestra corre alla piscina, alle colline di Los Angeles, fino ai grattacieli di Century City. Un panorama magnifico. E la pace”. È il finale del documentario di Mark Kidel Becoming Cary Grant, presentato a Cannes Classics e presto in onda in Italia su Sky Arte.

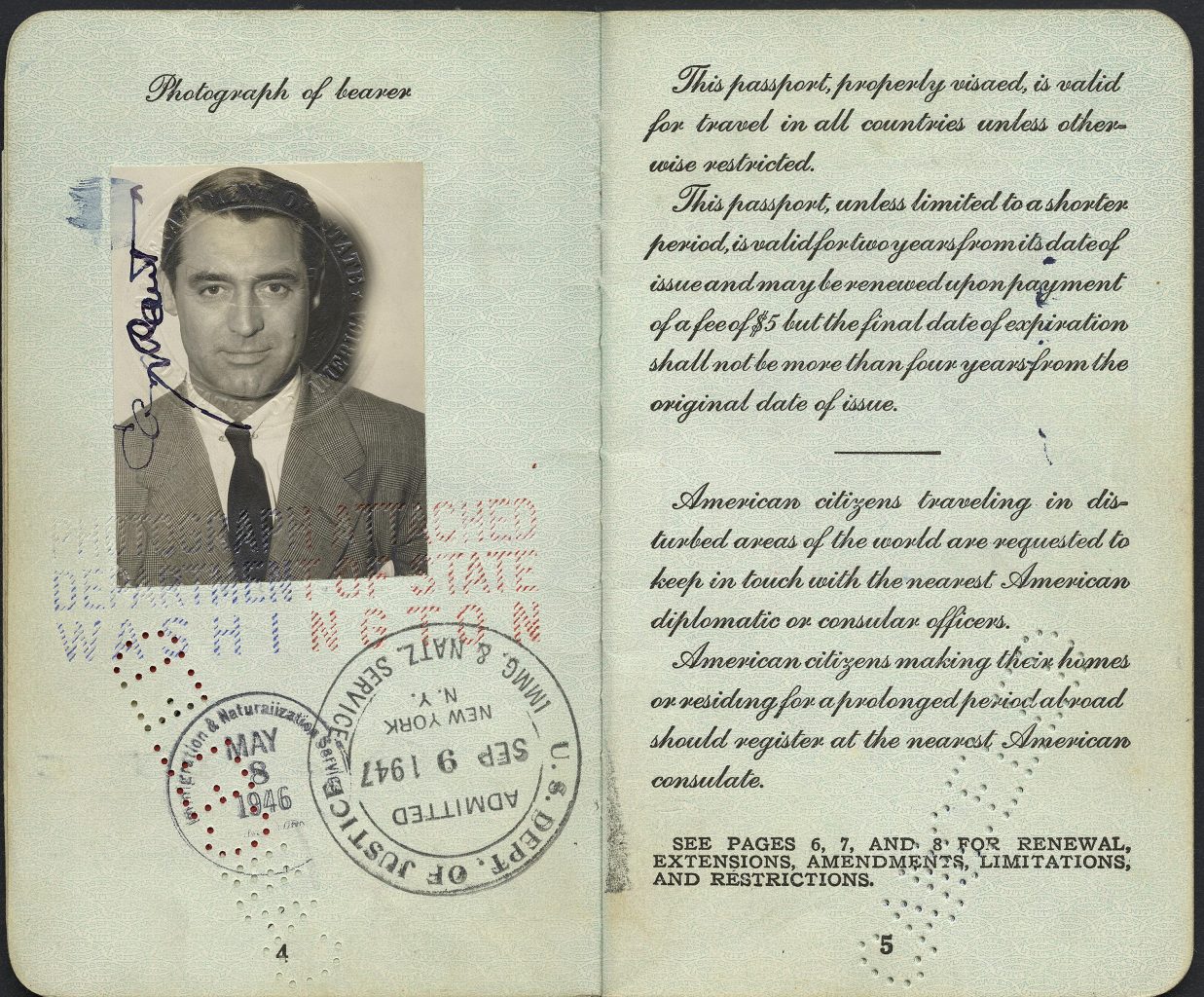

Se la conclusione è idilliaca, il racconto dietro le quinte di quello che il leggendario critico David Thompson considera “il più grande attore di tutti i tempi”, musa brillante e nevrotica di Cukor e Hitchcock, assomiglia alla faccia oscura della Luna. Nato a Bristol, Inghilterra, vero nome Archibald Leach, Cary Grant fu a lungo un uomo tormentato, tutt’altro che il giovanotto elegante che conosciamo sullo schermo: Archibald sa rendere la vita difficile a Cary.

Il documentario racconta il supposto abbandono da parte della madre, sparita quando lui aveva 11 anni e il senso di depressione e incertezza che perseguitò a lungo l’attore. Lei in realtà era stata rinchiusa, dalla mattina alla sera, in un manicomio dal marito perché afflitta dalle “voci” e ossessionata da oscure presenze. Convinto semplicemente che se ne fosse andata lasciandolo solo, l’attore, ormai famosissimo e sempre più ambito dalla depressione, la ritroverà in un ospizio di Bristol trent’anni dopo, liberandola. Molto del documentario di Kidel è ispirato al romanzo autobiografico inedito (se non per piccole parti inserite pubblicate qua e là) scritto da Grant come forma di terapia quando la crisi esistenziale, ben celata dagli studios, arriva al suo apice, negli anni ’50, dopo il fallimento dei matrimoni con Virginia Cherrill e Barbara Hutton (ebbe poi altre tre mogli: Betsy Drake, Dyan Cannon e Barbara Harris).

È in quel momento che, “dopo aver provato yoga, ipnosi e mistica, la star decide di affidarsi all’Lsd in forma terapeutica per le esplorazioni dell’inconscio (fu uno die primi a farla sperimentazione)”. Almeno 100 furono i trip assistiti di Cary Grant, viaggi nei quali rivive il passato, il dolore dell’abbandono, la coazione a ripetere del fallimento amoroso, “per scarsa fiducia nel genere femminile” e perché in tutte “cercavo solo mia madre”. La voce narrante di Grant è nel film quella di Jonathan Pryce e, al di là delle magnifiche sequenze tratte dai suoi capolavori, il film è punteggiato, come in un flusso di coscienza, effetto simile ai viaggi allucinatori, dalle immagini girate dallo stesso attore in 16 millimetri colore e bianco e nero nel corso degli anni ’30 e ’40. Immagini di donne, tante donne, amate o sconosciute, immagini di navi, viaggi e compagnie di saltimbanchi clown come quella in cui aveva iniziato la carriera. La fragilità del mito è raccontata senza gloria o luoghi comuni.

“Un giorno” dice lo stesso Grant “dopo centinaia di sedute e viaggi nell’inconscio ho avuto l’illuminazione, ho capito che ero guarito. Ho urlato ‘Mio Dio, umanità vieni da me’. Sono stato nei pressi della felicità. Anche se per guarire davvero non basta una vita”. Smise di lavorare nel cinema nel 1966 per dedicarsi interamente alla figlia Jennifer, avuta dalla Cannon, l’unica erede. Il padre in età avanzata riscatta il dolore e e le colpe di una madre perduta.