Basterebbe la sequenza dell’arrivo dei fanatici del Ku Klux Kan per dire che Django Unchained è un film gagliardo. L’idea che quelle belve assatanate di sangue si mettessero a discutere come dei bambini sulla dimensione dei buchi degli occhi che la moglie di uno di loro aveva fatto ai cappucci bianchi è un tale colpo di genio da togliere il fiato.

Quentin Tarantino è abituato a mischiare i generi per costituirne uno suo, tutto suo. Fellini faceva così. Identificare uno qualsiasi dei film del regista di Rimini con le classificazioni abituali: drammatico, comico, è assolutamente impossibile. Tarantino fin dall’inizio del suo lavoro, Le Iene e Pulp Fiction, ha scaraventato – credo sia il suo verbo preferito – lo spettatore in un mondo allucinato, segnato da una violenza indicibile e perciò apparentemente irreale. Perché i film di Tarantino hanno, secondo me, un triplo fondo. Sembrano quello che non sembrano essere ma, in ultima analisi, sono proprio quello che sembrano essere. Si scherza, come farebbe il nostro. Ma non troppo, come farebbe il nostro.

Quentin Tarantino è abituato a mischiare i generi per costituirne uno suo, tutto suo. Fellini faceva così. Identificare uno qualsiasi dei film del regista di Rimini con le classificazioni abituali: drammatico, comico, è assolutamente impossibile. Tarantino fin dall’inizio del suo lavoro, Le Iene e Pulp Fiction, ha scaraventato – credo sia il suo verbo preferito – lo spettatore in un mondo allucinato, segnato da una violenza indicibile e perciò apparentemente irreale. Perché i film di Tarantino hanno, secondo me, un triplo fondo. Sembrano quello che non sembrano essere ma, in ultima analisi, sono proprio quello che sembrano essere. Si scherza, come farebbe il nostro. Ma non troppo, come farebbe il nostro.

E se i suoi film, che sembrano meravigliosi e in fondo spensierati giochi per adulti, fossero infatti una testimonianza di qualcosa che ci circonda e che noi stessi facciamo fatica a vedere e a riconoscere? Se Tarantino, con quella faccia da ciclista italiano in fuga, ci stesse dicendo che noi grulli viviamo, in fondo inconsapevoli, in un mondo in cui il sangue schizza da tutte le parti e la gente viene ammazzata per una specie di follia collettiva che trasforma la vita umana in una piuma? Tra quelli che si sparano per un tamponamento o per un insulto fuori dalla discoteca e i personaggi di Kill Bill c’è poi tanta differenza? Fellini raccontava lo smarrimento e la solitudine di una società affluente, anche sul piano dei costumi, e lo nascondeva ben bene tra le pieghe dei suoi sogni e dei suoi ricordi. Tarantino sta forse descrivendo il tempo della violenza cieca e inutile e persino un po’ fessa, come i cappucci troppo piccoli dei razzisti. Una violenza che acceca del colore del sangue le notizie, ultimora e straordinarie, delle nostre giornate.

E se i suoi film, che sembrano meravigliosi e in fondo spensierati giochi per adulti, fossero infatti una testimonianza di qualcosa che ci circonda e che noi stessi facciamo fatica a vedere e a riconoscere? Se Tarantino, con quella faccia da ciclista italiano in fuga, ci stesse dicendo che noi grulli viviamo, in fondo inconsapevoli, in un mondo in cui il sangue schizza da tutte le parti e la gente viene ammazzata per una specie di follia collettiva che trasforma la vita umana in una piuma? Tra quelli che si sparano per un tamponamento o per un insulto fuori dalla discoteca e i personaggi di Kill Bill c’è poi tanta differenza? Fellini raccontava lo smarrimento e la solitudine di una società affluente, anche sul piano dei costumi, e lo nascondeva ben bene tra le pieghe dei suoi sogni e dei suoi ricordi. Tarantino sta forse descrivendo il tempo della violenza cieca e inutile e persino un po’ fessa, come i cappucci troppo piccoli dei razzisti. Una violenza che acceca del colore del sangue le notizie, ultimora e straordinarie, delle nostre giornate.

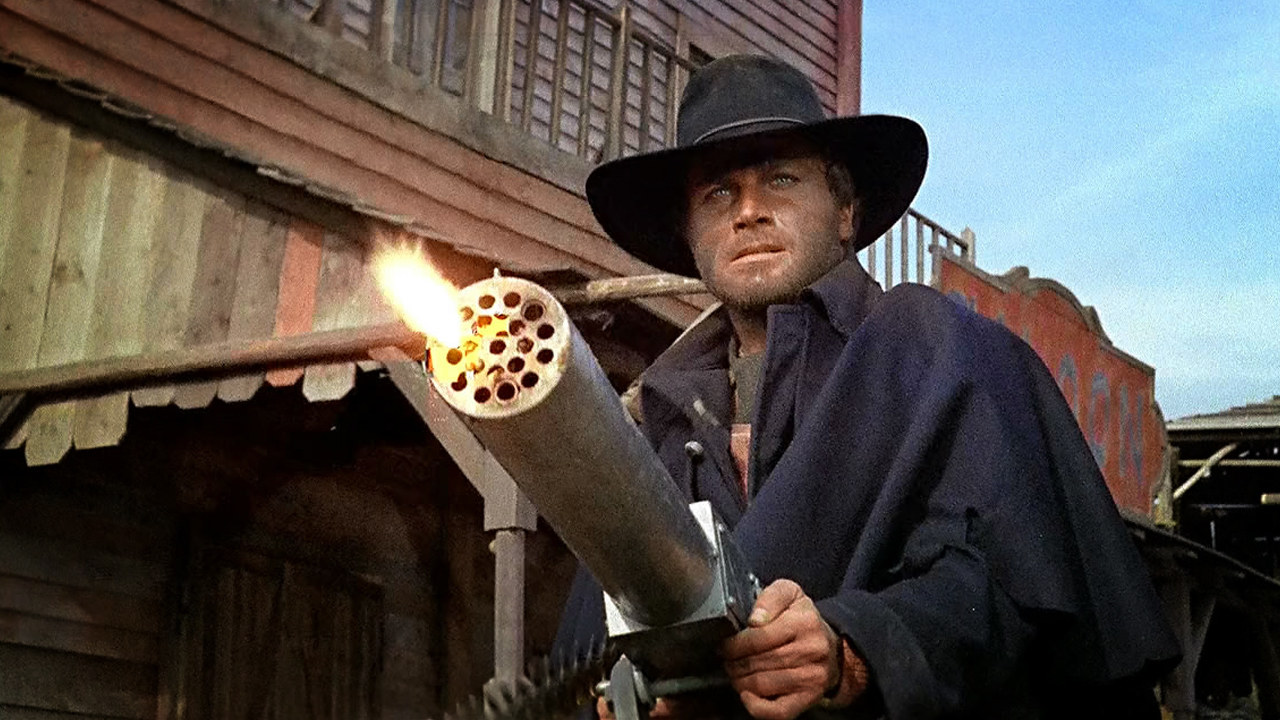

In Django, come sempre, la gente non muore, viene scagliata da un colpo di pistola in un’altra stanza, in un’altra città, in un altro pianeta. Ci si ride, come fosse un cartone animato di quel buontempone di Tarantino. Eppure ogni suo film lascia un tarlo. E se stesse prendendo in giro la nostra ineffabile impermeabilità alla mutazione violenta dei rapporti umani? Se fosse molto di più di quello che sembra? Tarantino ama, si sa, il cinema italiano degli Anni Sessanta e Settanta, e in particolare gli spaghetti western, adorabile definizione nel paese del Piano Marshall. Qui la citazione è persino nel titolo, omaggio al bellissimo film di Sergio Corbucci, montato anche da Nino Baragli e musicato da Luis Bacalov, mica pizza e fichi. Eravamo bravi, persino a camuffare Manziana e farla diventare, cambiando poche vocali e consonanti, il Montana. Eccoci qui, noi italiani. Django, e la passione del suo geniale regista per il nostro cinema, raccontano della nostra terribile genialità, del talento che è indelebilmente scritto nel nostro Dna collettivo. Un genio nato a Knoxville ci sta dicendo, amandoci, che noi italiani, anche se lo dimentichiamo sempre, in fondo non siamo per niente “bastardi senza gloria”.

In Django, come sempre, la gente non muore, viene scagliata da un colpo di pistola in un’altra stanza, in un’altra città, in un altro pianeta. Ci si ride, come fosse un cartone animato di quel buontempone di Tarantino. Eppure ogni suo film lascia un tarlo. E se stesse prendendo in giro la nostra ineffabile impermeabilità alla mutazione violenta dei rapporti umani? Se fosse molto di più di quello che sembra? Tarantino ama, si sa, il cinema italiano degli Anni Sessanta e Settanta, e in particolare gli spaghetti western, adorabile definizione nel paese del Piano Marshall. Qui la citazione è persino nel titolo, omaggio al bellissimo film di Sergio Corbucci, montato anche da Nino Baragli e musicato da Luis Bacalov, mica pizza e fichi. Eravamo bravi, persino a camuffare Manziana e farla diventare, cambiando poche vocali e consonanti, il Montana. Eccoci qui, noi italiani. Django, e la passione del suo geniale regista per il nostro cinema, raccontano della nostra terribile genialità, del talento che è indelebilmente scritto nel nostro Dna collettivo. Un genio nato a Knoxville ci sta dicendo, amandoci, che noi italiani, anche se lo dimentichiamo sempre, in fondo non siamo per niente “bastardi senza gloria”.