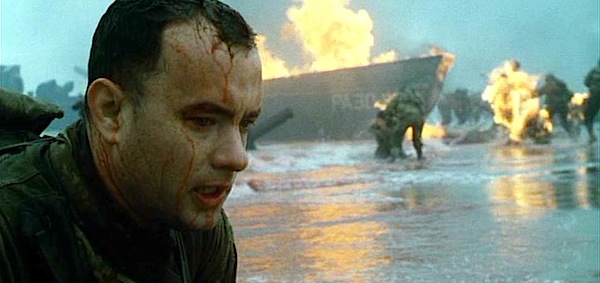

I primi trenta minuti di Salvate il soldato Ryan sono una delle più spettacolari esibizioni di potenza che la settima arte abbia mai messo in mostra. Lo sbarco in Normandia è raccontato con una concitazione, un realismo, una durezza che rendono quella pagina di storia carne viva e odore di morte. Le immagini, che sembrano girate da un soldato reporter, ma soprattutto i suoni che entrano nel cervello con una “materialità assoluta”.

Il film è stato giudicato la più bella pellicola sulla guerra che sia mai stata realizzata. Non so se sia vero. Forse sulla Seconda guerra mondiale, forse insieme a La sottile linea rossa, sì. Sull’altra guerra, quella del Vietnam, per me rimangono impareggiabili Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e, più ancora, Il cacciatore di Michael Cimino. Ma il film di Spielberg è carne viva, anche per l’efferatezza con cui mostra e racconta ferite e sangue e morte. È un film senza lieto fine. Muoiono tutti o quasi i protagonisti a cui lo spettatore si è affezionato. E il solo happy end che resta è quello storico, quello collettivo. Se Hitler, nel suo bunker, si è tolto la vita è perché tanti soldati hanno lasciato la loro a Cefalonia, a Stalingrado o ad Omaha Beach. Non lo si dovrebbe mai dimenticare. Ogni mille sovietici centotrentasei morirono per la guerra; quattrocentomila ragazzi americani vennero a morire in Europa per liberarci da Hitler e Mussolini, che masse plaudenti avevano accolto come i nuovi dei. Sono morti come cani, quelli che stavano dalla parte giusta e quelli che stavano dalla parte sbagliata. Non riesco a non pensare al genocidio degli italiani mandati da quel criminale del Duce a morire sulle nevi russe. Una pagina che, tranne Italiani, brava gente, il nostro cinema del dopoguerra ha ignorato, forse anche per imbarazzo ideologico. Io sono stato ad Omaha Beach, in un giorno grigio come quello. La spiaggia dove è ritornata la nostra libertà è bagnata da un mare ingiustamente grigio. Avrebbe dovuto restare rosso, come lo raccontano le onde del film di Spielberg.

Il film è stato giudicato la più bella pellicola sulla guerra che sia mai stata realizzata. Non so se sia vero. Forse sulla Seconda guerra mondiale, forse insieme a La sottile linea rossa, sì. Sull’altra guerra, quella del Vietnam, per me rimangono impareggiabili Apocalypse Now di Francis Ford Coppola e, più ancora, Il cacciatore di Michael Cimino. Ma il film di Spielberg è carne viva, anche per l’efferatezza con cui mostra e racconta ferite e sangue e morte. È un film senza lieto fine. Muoiono tutti o quasi i protagonisti a cui lo spettatore si è affezionato. E il solo happy end che resta è quello storico, quello collettivo. Se Hitler, nel suo bunker, si è tolto la vita è perché tanti soldati hanno lasciato la loro a Cefalonia, a Stalingrado o ad Omaha Beach. Non lo si dovrebbe mai dimenticare. Ogni mille sovietici centotrentasei morirono per la guerra; quattrocentomila ragazzi americani vennero a morire in Europa per liberarci da Hitler e Mussolini, che masse plaudenti avevano accolto come i nuovi dei. Sono morti come cani, quelli che stavano dalla parte giusta e quelli che stavano dalla parte sbagliata. Non riesco a non pensare al genocidio degli italiani mandati da quel criminale del Duce a morire sulle nevi russe. Una pagina che, tranne Italiani, brava gente, il nostro cinema del dopoguerra ha ignorato, forse anche per imbarazzo ideologico. Io sono stato ad Omaha Beach, in un giorno grigio come quello. La spiaggia dove è ritornata la nostra libertà è bagnata da un mare ingiustamente grigio. Avrebbe dovuto restare rosso, come lo raccontano le onde del film di Spielberg.

Il film apre nello spettatore interrogativi etici ai quali non si riesce a dare risposta. È giusto che otto ragazzi muoiano e le loro madri piangano per una missione “umanitaria”, riportare a casa un soldato fratello di altri tre, tutti uccisi in combattimento? Dov’è il giusto e l’ingiusto quando la vita è affidata ad un colpo di grilletto o ad una mina sepolta chissà quando? Ma così è stato. Così è ancora. Ci sono ancora libertà di altri per le quali qualcuno è chiamato a morire. È la mostruosità, talvolta inevitabile come fu allora per gli alleati, della guerra, sempre, dovunque. C’è una scena di questo film che è difficile dimenticare. Quando la madre, sola a lavare i piatti, vede arrivare nella solitudine del viottolo polveroso che porta alla sua casa di provincia, una macchina. Capisce, non parla, si sdraia a terra. È una citazione di uno straziante quadro di Wyeth che si intitola Christina’s World. Perché Spielberg non è come le bollicine dell’acqua minerale. Resta, con le sue immagini. Con quella donna piegata del dolore, con il cappottino rosso di una bambina che fugge nel grigio del nazismo.

Il film apre nello spettatore interrogativi etici ai quali non si riesce a dare risposta. È giusto che otto ragazzi muoiano e le loro madri piangano per una missione “umanitaria”, riportare a casa un soldato fratello di altri tre, tutti uccisi in combattimento? Dov’è il giusto e l’ingiusto quando la vita è affidata ad un colpo di grilletto o ad una mina sepolta chissà quando? Ma così è stato. Così è ancora. Ci sono ancora libertà di altri per le quali qualcuno è chiamato a morire. È la mostruosità, talvolta inevitabile come fu allora per gli alleati, della guerra, sempre, dovunque. C’è una scena di questo film che è difficile dimenticare. Quando la madre, sola a lavare i piatti, vede arrivare nella solitudine del viottolo polveroso che porta alla sua casa di provincia, una macchina. Capisce, non parla, si sdraia a terra. È una citazione di uno straziante quadro di Wyeth che si intitola Christina’s World. Perché Spielberg non è come le bollicine dell’acqua minerale. Resta, con le sue immagini. Con quella donna piegata del dolore, con il cappottino rosso di una bambina che fugge nel grigio del nazismo.