Nel 1986 Alice ha 16 anni e vive in una cittadina del nord Italia. La sua vita di adolescente cambia improvvisamente quando scopre che il padre, creduto morto, in realtà è ancora vivo, rinchiuso in carcere. Per la ragazza, sedotta dal fascino del crimine, è l’inizio di una discesa agli inferi della malavita, tra i componenti di una famiglia che non sapeva neppure di avere. Racconta questo la serie Bang Bang Baby, creata da Andrea Di Stefano che l’ha scritta insieme a Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, diretta da Michele Alhaique, al quale è affidata anche la supervisione artistica, da Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, e prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside.

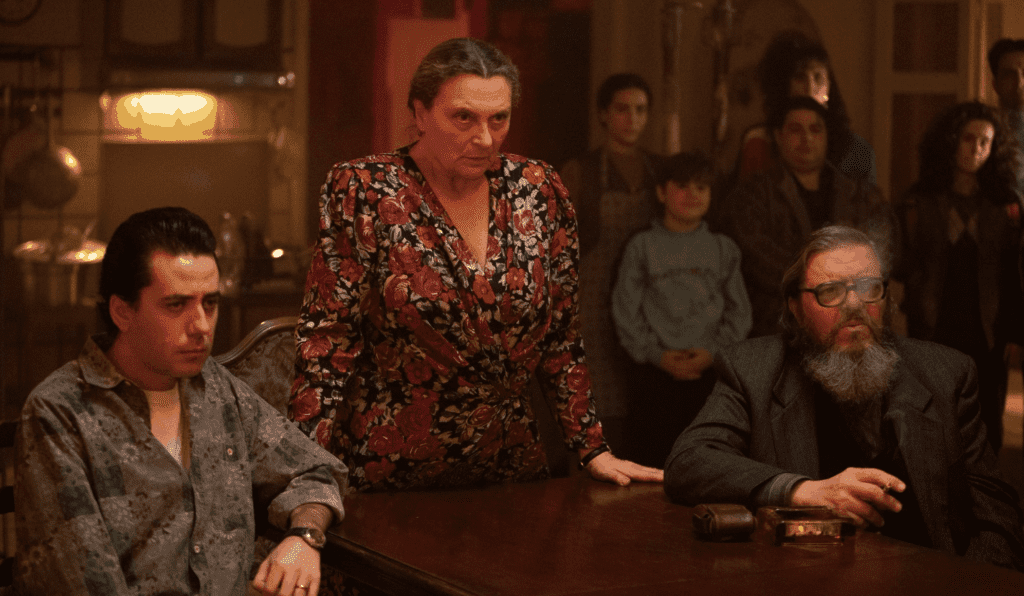

Unica serie italiana in competizione a Canneseries, interpretata da Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 28 aprile con i primi cinque episodi, mentre gli ultimi cinque arriveranno il 19 maggio.

LEGGI ANCHE: Bang Bang Baby, la recensione della nuova serie “pop crime” originale Amazon

«Per la prima volta – racconta Alhaique a Ciak – mi sono trovato di fronte a copioni nuovi, difficili da interpretare già in fase di lettura ed è stata una sfida esaltante trovare il tono giusto per rendere organica questa commistione di generi, che vanno dal crime alla commedia e al teen drama. Un equilibrio necessario anche nella direzione degli attori, tutti molto consapevoli del tipo di racconto che stavamo facendo».

Siamo immersi nell’immaginario pop degli anni Ottanta. Perché questa scelta?

Ogni episodio di Bang Bang Baby ha un riferimento a quegli anni in cui la subcultura pop entrava nelle case degli italiani grazie alla tv commerciale. Alice vive un viaggio non nel paese delle meraviglie, ma nell’inferno della criminalità, e lo fa come un’adolescente di quegli anni, attraverso i film, la musica, le pubblicità, trovando in una singola cosa la chiave di lettura della realtà che la circonda. Quella era un’epoca in cui si inseguivano dei falsi miti, c’era bisogno di una valvola di sfogo dopo gli anni di piombo e quella televisione era stato un modo per spegnere il cervello. Avevamo bisogno di un preciso stato d’animo, che poi è quello di Gabriella, la madre di Alice, forse il personaggio più complesso, che non ha nulla a che fare con ideologie di destra o sinistra, ma si è lasciata dietro le spalle il matrimonio con un criminale e vive sul pelo dell’acqua, senza sapere esattamente la direzione da prendere.

Ci troviamo nel Nord Italia, contro ogni cliché.

Perché la serie è ispirata a una storia vera, nonna Lina è un personaggio realmente esistito, veniva chiamata “nonna eroina”. È stato interessante creare un conflitto tra il mondo criminale che ha radici nel sud e la “Milano da bere” di quegli anni. Una città restituita non con malinconia, con uno sguardo che viene da oggi, ma con gli occhi di chi osserva la modernità di quegli anni.

La Calabria è molto presente al cinema, ultimamente.

Quando nel 2015 avevo realizzato per Netflix la serie Solo, storia di un poliziotto infiltrato nella ‘ndrangheta di Gioia Tauro, la sensazione è stata quella di trovarmi in una terra dimenticata, di confine, che ispira la possibilità di mettere in scena spazi normalmente assenti nelle nostre città. Come il Messico per il cinema hollywoodiano. Ed è un luogo dove la mentalità criminale è talmente radicata che se cerchi un racconto in cui i conflitti sono portati all’estremo, ci sono molte storie da raccogliere. E poi è una terra ricca di attori straordinari.

Nonna Lina e Alice sono due donne che cercano di affermarsi in un mondo patriarcale.

La serie si basa proprio sulla costruzione di due personaggi femminili distanti per età, ma molto vicini per indole. Le donne nelle strutture mafiose hanno un ruolo fondamentale e la ‘ndrangheta è ancora più solida perché basata su legami di sangue, di cui le donne sono portatrici. Se le donne si ribellassero crollerebbero molte strutture mafiose, ma molte di loro sono pronte a sacrificare il sangue del proprio sangue per proteggere il sistema.

In questo romanzo di formazione la fascinazione di Alice per il mondo criminale è forte. Non è rischioso raccontare questo in un momento in cui prevalgono storie di consapevolezza e ribellione alla malavita?

La fascinazione per il mondo criminale ha sempre funzionato al cinema e in tv, ma non per questo ha influenzato la società o le diverse generazioni. In realtà Alice non è affascinata dalla criminalità, ma da un padre che credeva morto ed è ingenuamente pronta a tutto per riprendersi il suo amore, anche a costo di mettere da parte quello più sicuro della madre. Poi raccontiamo però anche l’altra faccia della medaglia, di come la ricerca dell’amore del padre non passi attraverso la corrispondenza con la famiglia criminale. Alice ha un pensiero troppo veloce e moderno per rimanere intrappolata, usa logiche criminali per risolvere dei problemi, ma riuscirà a svincolarsi. Lei cerca qualcosa che non arriverà mai, e la ricerca stessa diventa la creazione di quel racconto.

Nella serie è evidente un grande lavoro di ricerca linguistica.

Le storie in fondo si assomigliano tutte, ma quello che mi affascinava era raccontare il viaggio di questa ragazza attraverso il suo punto di vista. La macchina da presa si muove continuamente, con lunghe panoramiche, anche a schiaffo, con cambi di ritmo pure nelle dinamiche interne alle sequenze. Volevamo suggerisse l’idea che Alice prendesse per mano lo spettatore e lo portasse con sé in quel mondo. Non c’è mai una macchina a mano perché non volevo creare quel tipo di tensione, emotività e naturalismo. È un viaggio verso qualcosa che Alice ignora e che comincia a conoscere.

Chi sarebbe Alice oggi, a 52 anni?

Una donna al comando, con una personalità da leader e un ruolo manageriale.