Gli anni ’60: cambiamenti tra riforma e rivoluzione

È il rinnovamento la posta in gioco della Mostra di Venezia negli anni ’60, segnati da trasformazioni tanto nella società (non solo) italiana quanto nel cinema. Su questo fronte, a partire dalla Nouvelle Vague francese, emergono movimenti e personalità di rottura anche nel nostro Paese, che vive la stagione del boom economico e sperimenta la formula del centro-sinistra con l’ingresso del Partito Socialista al governo.

I mutamenti investono la Mostra, dopo un’edizione del 1960 (diretta da Emilio Lonero) dove le contestazioni vedono ancora al centro Luchino Visconti: «Un lungo e vigoroso coro di fischi, ululati, urla e grida di “Vis-con-ti!”, “Vis-con-ti!”», secondo la cronaca di Dino Buzzati, accoglie il mancato Leone d’oro a Rocco e i suoi fratelli in favore de Il passaggio del Reno.

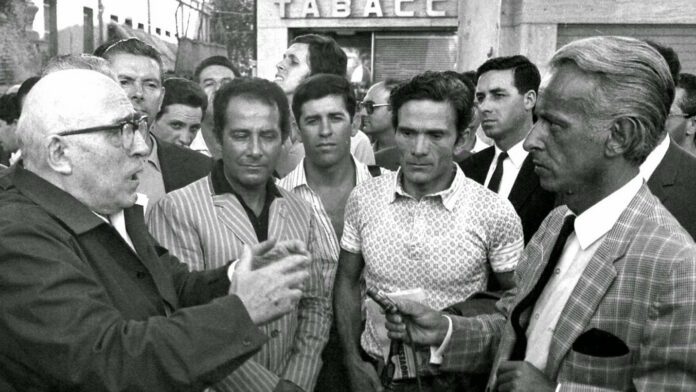

Ma i tempi stanno cambiando, come già dimostrano le due edizioni successive, dirette da Domenico Meccoli: L’anno scorso a Marienbad di Alain Resnais vince nel 1961 e, racconta Gian Piero Brunetta nel suo libro sulla storia della Mostra, «colpisce così alla sprovvista i critici della stampa quotidiana da farli sembrare, all’uscita della proiezione riservata, reduci da tre round sul ring con Cassius Clay». Esordisce poi al Lido un altro cineasta grande e divisivo, Pier Paolo Pasolini, col suo Accattone, anche se il vero outsider è forse il doc All’armi siam fascisti! di Cecilia Mangini, Lino Del Fra e Lino Miccichè, così politicamente acuminato da obbligare gli autori ad affittarsi la sala dove proiettarlo.

Il trentennale della Mostra nel 1962 rincara la dose: tra i titoli in concorso, Lolita di Stanley Kubrick (“scomunicato” dal patriarca di Venezia), Mamma Roma di Pasolini, Questa è la mia vita di Jean-Luc Godard e L’infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij, Leone d’oro ex aequo con Cronaca familiare di Valerio Zurlini. Presidente della giuria Luigi Chiarini (di area socialista e già direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia), che dall’anno dopo prende le redini della manifestazione. Per Brunetta è «l’inizio di una fase in cui un direttore assume un’aria divistica», promuovendo in misura inedita «aperture a tutto campo e scoperte e riscoperte».

Il cinema italiano in grado di unire forza spettacolare a coraggio della denuncia politica è protagonista, col Leone d’oro a Le mani sulla città di Francesco Rosi (1963) e a La battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo, da cui la diserzione della delegazione francese e le scuse del Ministro degli Esteri Fanfani. Non meno rilevanti la consacrazione di Michelangelo Antonioni (e Monica Vitti) con la vittoria de Il deserto rosso, il Premio speciale, nello stesso anno, al Vangelo pasoliniano (ex aequo con l’Amleto del sovietico Kozintsev) e, finalmente, il riconoscimento a Visconti per Vaghe stelle dell’orsa (1965). Tra i molti debutti, anche Marco Bellocchio con I pugni in tasca.

La stagione culmina nel 1967 col trionfo dell’antiborghese e onirico Luis Buñuel per Bella di giorno. E implode l’anno dopo, quando il “riformista” Chiarini va allo scontro con i rivoluzionari del ’68 (in prima fila l’Associazione degli autori cinematografici ANAC), i quali, sull’onda di analoghe contestazioni da Cannes a Pesaro, promuovono il boicottaggio dell’iniziativa chiedendo una democratizzazione radicale della Mostra e dell’industria filmica. Così, malgrado i titoli dirompenti come il “Leone d’oro mancato” Teorema di Pasolini, Galileo di Liliana Cavani e Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene, l’edizione sessantottina, tra occupazioni, assemblee, manganelli, picchiatori fascisti e dimissioni, sancisce la fine di un’era. E niente sarà più lo stesso.

Lotte, utopie e contraddizioni negli anni ’70

Quella degli anni ’70 è una fase complessa e difficile per la Mostra di Venezia, uscita dal ’68 consapevole di non poter tornare indietro ma senza la radicale e coerente innovazione auspicata da più parti. È una manifestazione non più competitiva né centro mondano, oscurata in questo da Cannes. Nel suo excursus storico, Gian Piero Brunetta parla di «un clima confusionario, in cui ora possono venire a mancare le sovvenzioni, ora gli appoggi politici, ora le idee».

L’utopia di chi vorrebbe una Venezia laboratorio culturale slegato dalle logiche burocratico-capitalistiche si scontra anzitutto con un’istituzione che, fino al tardo 1973, non riesce varare la riforma dello statuto di epoca fascista. Eppure, non mancano grandi film e iniziative coraggiose andate in porto. Il biennio 1969-1970 vede la direzione di Ernesto G. Laura e, tra i titoli, il Satyricon di Fellini, Porcile di Pasolini, Sotto il segno dello scorpione dei Taviani, Uomini contro di Rosi e La strategia del ragno di Bernardo Bertolucci, coltivando proficui rapporti con cinematografie come la nipponica (Il bambino di Nagisa Ōshima) e testimoniando tensioni e slanci di un periodo di conquiste sociali.

Viene perciò letto (e boicottato) da molti come una regressione l’arrivo al timone nel 1971 del cattolico di destra Gian Luigi Rondi. Ma questi sembra voler soprattutto riportare sulla Mostra l’attenzione internazionale conciliandone le diverse anime, tra novità e celebrazione dei maestri, arte e mondanità. Da cui lo scontro con le gerarchie ecclesiastiche per l’ammissione de I diavoli di Ken Russell, il film-scandalo dell’anno, contro cui si muove anche il patriarca di Venezia e futuro papa Albino Luciani. Ma Rondi ha dalla sua un comitato di lavoro composto da nomi come Visconti, Rossellini, Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico, Fellini, Zurlini e John Schlesinger, che premono per l’inclusione del film. E i cineasti della manifestazione sono di primo piano, da Ingmar Bergman a Kurosawa all’astro nascente Rainer Werner Fassbinder.

Ancora più ambiziosa l’edizione successiva, con 86 film tra cui un altro shock, il capolavoro di Stanley Kubrick Arancia meccanica, ma anche Cabaret con Liza Minnelli in apertura e la Targa d’oro a Chaplin. Il mancato rinnovamento della Biennale porta tuttavia ANAC e AACI a organizzare un vero contro-festival, le Giornate del Cinema Italiano, a Campo Santa Margherita, con adesioni da Antonioni a Lattuada passando per Pasolini, Rosi, Maselli, Scola. E sarà l’unica manifestazione a svolgersi nel 1973, bloccata l’ufficiale dalle proteste del personale per i ritardi nel cambio di statuto. Che finalmente è operativo dal 1974, accompagnando il quadriennio di Carlo Ripa di Meana alla Presidenza della Biennale.

Ma si fanno già sentire i problemi economici (con le sovvenzioni statali ridotte). E la spinta alla discontinuità, sostenuta dal nuovo direttore Giacomo Gambetti, si traduce in iniziative non sempre fortunate, come il decentramento degli eventi oltre il Lido e il loro protrarsi fino a novembre. Ma anche in esperimenti interessanti, come la prima rassegna di cinema femminista nel ’74 (anno dedicato al Cile dopo il golpe di Pinochet).

Spazio poi ad autori come Theo Anghelopoulos e a produzioni grandi e discusse come Novecento di Bertolucci (nel ’76). La stagione si chiude con l’edizione del 1977, organizzata da Ripa di Meana sul tema del dissenso nei Paesi dell’Est-Europa e dell’URSS, provocando lo scontro con Mosca e la presa di distanze dello stesso PCI, ma con la partecipazione di oltre 700 giornalisti e 220 mila visitatori. Seguirà il silenzio nel 1978 dell’assassinio di Aldo Moro. Il rilancio sarebbe però arrivato a breve.